「からたちの花」のことについて、山田耕筰は自著「若き日の狂詩曲」に書いている。

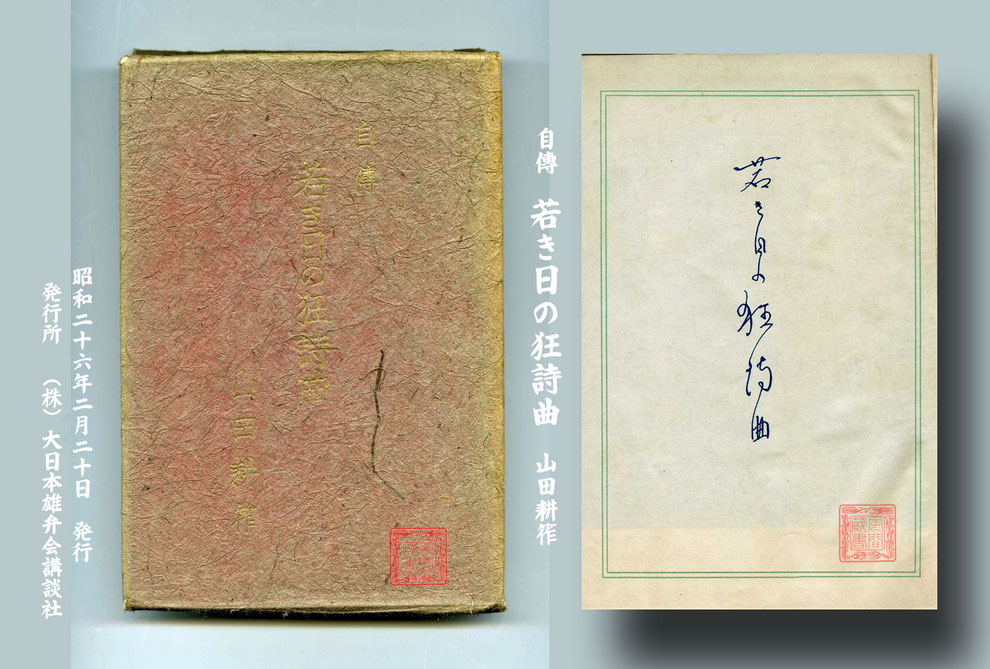

自傳 若き日の狂詩曲 山田耕筰

昭和二十六年二月二十日 発行

発行所 (株)大日本雄弁会講談社

(装画 東郷青兒)

「若き日の狂詩曲」

「序」より

最初、私としては、私の全生活を叙述しようと試みた。が、筆は思い出を呼び、思い出は更に思い出を追うて、その半ばにも至らずして予定枚数に達した。自ら書肆に乞うて前後二篇とする事とした。『若き日の狂詩曲』は卽ち、その前篇である。

本書は從つて、未だ父母の膝下にあつた揺籃の夢の明け暮れより筆を起して、父の遺志による十歳より十五歳に至る労働生活を叙し、進んで岡山神戸期ともいへる十九歳までの中学生としての腕白時代を描き、母の遺言によつて、はじめて許された、上野の杜に於ける音樂修業時代に及び、更に轉じて、ドイツ留学当時の多情多感なStudenten

Lebenと、理を追ひ情に走る、奔放果しなき青春のベルリン生活を了へて帰朝に至るまでの経緯を赤裸に述べたものである。愚癡極れる生活ではあるが、それだけに懐しさもまた一入である。

(中略)

―― 一九五〇・一二・一五 ――

赤坂檜町にて 耕筰 (p3~4)

「小さな歌の狂人」

「耶蘇学校」より

その内私は、母の直ぐ上の兄である松井といふ伯父の家へ養子にやられて、再び東京に出た。出京後間もなく、父も幕張の生活を切り上げて、赤坂氷川町にあつたキリスト教主義の赤坂病院に入り、そこで息を引き取つた。それは私の十歳の七月十四日である。臨終の三日前に私は父を病床に訪うたが、今でも私の印象に残るのは、むしろその時よりも、幕張での拳の一場面であつた。父はまだ五十歳だつた。

父の歿後、つまりその年の九月、私は田村直臣先生が巣鴨に経営してゐた自営館といふ活版工場に入れられた。それは内部に夜学校のある勤労学校で、近所では耶蘇学校で通ってゐた。(p18)

自営館の日常の副食物は、それこそ酷いもので、一週間に一度、塩鮭の薄い一片か、わずか二尾ばかりの目刺し――それを塾生は尾頭付きと呼んでいた――が與へられるだけ、あとは鹿尾菜(ひじき)などを食ってゐたので、誰も彼もがひどく腹を減らしてゐた。『からたちの花』で後年名を成さうとは夢にも思わなかつたが、その枳殻(からたち)の実をすら取って食つたほどである。(p22)

「白い花青い棘」より

特に私など、育つ盛りだつたので、すりへらした庭下駄のやうな薄い寄宿舎の弁当では、とても足りよう筈はなかつた。たまらなくなると、活版所の周囲の畑から、季節々々の野菜を手当たり次第にとつては、生のまま齧つた。胡瓜、大根などは御馳走だつた。茄子も二つに割つて塩でこすれば充分舌に乘つた。どうしても駄目なのは南瓜だ。

秋になると私の眼は輝いた。枳殻の実が色づくからだ。はじめはすつぱくて咽せかへるほどだつたが、馴れると仲々よきものだつた。殊に生の野菜と一緒に食べると、下手なサラダなどより数等いい味だつた。

工場で職工に足蹴にされたりすると――活版職工は大体両手がふさがつてゐるので、殴るよりも蹴る方が早かつた――私は枳殻の垣まで逃げ出し、人に見せたくない涙をその根方に灌いだ。そのまま逃亡してしまはうと思つた事も度々ではあつたが、蹴られて受けた傷の痛みは薄らぐと共に、興奮も静まつた。涙もをさまつた。さうした時、畑の小母さんが示してくれる好意は嬉しくはあつたが反つてつらくも感じられた。漸くかわいた頬がまたしても涙に濡れるからだ。

枳殻の、白い花、青い棘、そしてあのまろい金の実、それは自営館生活に於ける私のノスタルヂアだ。そのノスタルヂアは白秋によつて詩化され、あの歌となつたのだ。(p32~33)

「追記」 (最後の頁より)

外國語を仮名で現す場合の表記法は、より原語の発音に忠実ならんために、敢へて私の試に拠りました。ここにお断りしておきます。

参考

からたちの花 北原白秋 山田耕筰 ①

からたちの花 北原白秋 山田耕筰 ③

からたちの花 北原白秋 山田耕筰 ④