虞美人草 夏目漱石

『隨分遠いね。元來何處から登るのだ』と一人ひとりが手巾(ハンケチ)で額を拭きながら立留つた。

『何處か己にも判然せんがね。何處から登つたって、同じ事だ。山はあすこに見ゑているんだから』

と顔も體躯(からだ)も四角に出來上つた男が無雑作に答えた。

反(そり)を打つた中折れの茶の廂(ひさし)の下から、深き眉を動かしながら、見上げる頭の上には、微茫(かすか)なる春の空の、底迄も藍を漂はして、吹けば揺ぐかと怪しまるヽ程柔かき中に屹然として、どうする氣かと云はぬ許りに叡山が聳ゑてゐる。

『恐ろしい頑固な山だなあ』と四角な胸を突き出して、一寸櫻の杖に身を倚たせて居たが、

『あんなに見ゑるんだから、譯はない』と今度は叡山えいざんを輕蔑した樣な事を云ふ。

『あんなに見ゑるつて、見ゑるのは今朝宿を立つ時から見ゑて居る。京都へ來て叡山が見ゑなくなつちゃ大變だ』

『だから見ゑてるから、好ぢやないか。餘計な事を云はずに歩行(ある)いて居れば自然と山の上へ出るさ』

細長い男は返事もせずに、帽子を脱いで、胸のあたりを煽いで居る。日頃からなる廂に遮られて、菜の花を染め出す春の強き日を受けぬ廣き額丈(だけ)は目立って蒼白い。

『おい、今から休息しちや大變だ、さあ早く行かう』

相手は汗ばんだ額を、思ふ儘(まま)春風に曝して、粘り着いた黒髪の、逆に飛ばぬを恨む如くに、手巾を片手に握つて、額とも云わず、顔とも云わず、頸窩(ぼんのくぼ)の盡くるあたり迄、苦茶々々に掻かき廻した。促された事には頓着する気色けしきもなく、

『君はあの山を頑固だと云つたね』と聞く。

『うむ、動かばこそと云つた樣な按排ぢやないか。かう云う風に』 と四角な肩をいとヾ四角にして、空た方の手に栄螺(さざえ)の親類をつくりながら、聊か我れも動かばこその姿勢を見せる。

『動かばこそと云ふのは、動けるのに動かない時の事を云ふのだろう』「と細長い眼の角から斜に相手を見下した。

『さうさ』

『あの山は動けるかい』

『アハヽヽ又始まつた。君は餘計な事を云ひに生れて來た男だ。さあ行くぜ』と太い櫻の洋杖(ステッキ)を、ひゆうと鳴らさぬ計りに、肩の上迄上げるや否や、歩行(ある)き出した。瘠せた男も手巾を袂に収めて歩行き出す。

『今日は山端(やまは)の平八茶屋やで一日遊んだ方がよかつた。今から登ったつて中途半端になる計りだ。元來頂上迄何里あるのかい』

『頂上迄一里半だ』

『どこから』

『どこからか分るものか、髙(たか)の知れた京都の山だ』

瘠やせた男は何にも云はずににやにやと笑つた。四角な男は威勢よく喋舌(しやべ)り續ける。

『君の樣に計畫ばかりして一向實行しない男と旅行すると、どこもかしこも見損(みそこな)つて仕舞ふ。連(つれ)こそいヽ迷惑だ』

『君の樣に無茶に飛び出されても相手は迷惑だ。第一、人を連れ出して置きながら、何處から登つて、何處を見て、何處へ下りるのか見當がつかんぢやないか』

『なんの、是しきの事に計畫も何も入つたものか、髙があの山じやないか』

『あの山でもいヽが、あの山は高さ何千尺だか知つているかい』

『知るものかね。そんな下らん事を。君知ってるのか』

『僕も知らんがね』

『それ見るがいヽ』

『何もそんなに威張らなくてもいヽ。君だつて知らんのだから。山の高さは御互に知らんとしても、山の上で何を見物して何時間かヽる位(くらい)は多少確めて来なくつちや、餘定通りに日程は進行するものぢやない』

『進行しなければ遣り直す丈だ。君の樣に餘計な事を考えてるうちには何遍でも遣り直しが出來るよ』と猶さつさと行く。瘠やせた男は無言の儘あとに後おくれて仕舞うふ。

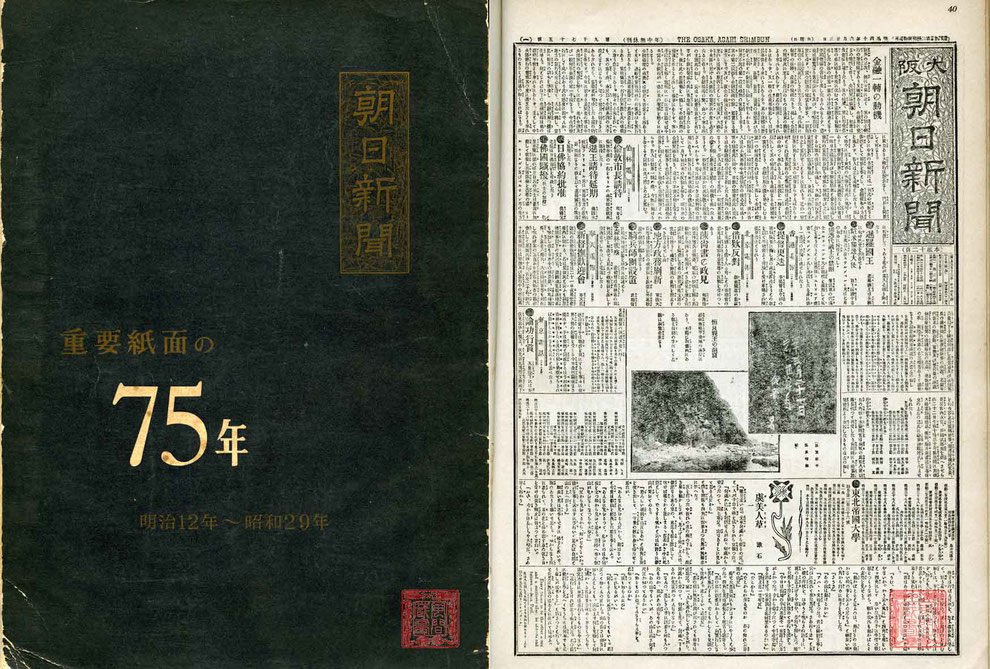

(明治40年6月23日 朝日新聞掲載「虞美人草」第一回目)

「虞美人草」は夏目漱石が東京、大阪朝日新聞に連載した最初の長編小説である。

連載は明治40年6月から10月まで続いた。

この朝日新聞連載の「虞美人草」は評判となり、その人気に預かり、巷では「虞美人草」の名を冠した浴衣や指輪なども売り出され、又、漱石の元には沢山の手紙や葉書が読者から押し寄せたと云う。

漱石はこの「虞美人草」を書き上げた後九月下旬、本郷から最後の住み家となる早稻田南町七番地に引っ越し、ここが「漱石山房」と呼ばれるようになった。

尚、「朝日新聞」の紙面は「朝日新聞重要紙面の75年」(昭和29年2月29日・朝日新聞社発行)に拠る。